Das Drama der wiederhergestellten Ordnung

Dreh- und Angelpunkt Ihrer Analyse von True-Crime-Formaten ist die Standarddramaturgie des Krimis, das sogenannte Krimischema. Was hat es damit auf sich, welche psychische und soziale Funktion erfüllt diese typische Krimidramaturgie?

Die Standarddramaturgie des Krimis knüpft an Mythen, Legenden und andere Narrative aus verschiedenen Kulturen an, die zum kognitiv-psychologischen Kulturerbe der Menschheit gehören. Letztlich geht es um das Drama der wiederhergestellten Ordnung. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das auf den Kontakt und die Zusammenarbeit mit anderen Menschen angewiesen ist. Das macht ihn verletzlich, denn von den Mitmenschen könnte ja jemand aus der Art schlagen, sich nicht an bestimmte kooperative Regeln halten, eine kriminelle Tat begehen. Diese Grundangst berührt das soziale Vertrauen im Kern und bedarf somit einer Bearbeitung. Das klassische Krimischema – Störung der Ordnung, Ermittlung, Aufklärung – ist der Versuch, der Angst mit kulturellen Mitteln etwas entgegenzusetzen. Und offenbar ist der Bedarf sehr groß, dieses Wiederherstellen der Ordnung immer wieder zu repetieren: Wenn man sich Programmzeitschriften anschaut, gibt es kein Genre, das häufiger vorkommt als Kriminalgeschichten, seien es True-Crime-Formate, fiktionale Angebote oder Dokumentationen. Die Grundfunktion der Standarddramaturgie besteht darin, soziales Vertrauen, das durch eine kriminelle Tat infrage gestellt wird, wiederherzustellen, um auf dieser Grundlage ein kooperatives und gedeihliches Zusammenleben zu ermöglichen.

Was ist vor diesem Hintergrund Krimikompetenz?

Krimikompetenz bedeutet, dass ich das Krimischema, das jedes Kind z. B. aus Märchen kennt und verinnerlicht hat, angemessen anwenden kann, sodass am Ende die wiederhergestellte Ordnung das soziale Vertrauen zwischen Menschen und ihren Glauben an die staatliche Ordnung stärkt und Gründe für eigenes aggressives Verhalten im Kontext der Verbrechensbekämpfung entfallen. In der Realität der medialen Formate existieren allerdings ganz unterschiedliche Ausformungen der Standarddramaturgie, die dann auch ganz andere Effekte haben können. Wir wissen, dass der Pacifying Effect, die befriedende Wirkung der Standarddramaturgie, nur funktioniert, wenn die Auflösung auch tatsächlich präsentiert wird und ein Prinzip der Verhältnismäßigkeit des Gewaltmitteleinsatzes staatlicherseits gewahrt bleibt. Das ist im True-Crime-Segment keineswegs immer der Fall. Wird die Auflösung weggelassen und der Verbrecher gerade nicht entsprechend bestraft und unschädlich gemacht, kann das Menschen zur Selbstjustiz animieren, weil sie ja mit einem ungelösten, offenen Problem der sozialen Unordnung weiterhin konfrontiert sind. Liegt der Fokus der Darstellung auf der Täterpsychologie, ist auch die Wahrnehmung eher darauf ausgerichtet, den Täter zu verstehen, statt soziales Vertrauen zu stärken. Auch wenn das klassische Krimischema überspitzt und die Verbrechensbekämpfung mit zu martialischen Mitteln ausgeführt wird, kann das Ganze kippen, sodass man am Ende nicht mehr die wiederhergestellte Ordnung genießen kann, sondern sich vor der Staatsmacht fürchtet. Das sind Beispiele, die zeigen, dass ganz andere Wirkungsprozesse greifen können, wenn das Krimischema aufgebrochen wird.

Kann Krimikompetenz bei Abweichungen von der Standarddramaturgie Defizite ausgleichen, sodass angstverstärkende Wirkungen oder Selbstjustizhandlungen ausbleiben?

Ja, in gewissem Maße. Sie ermöglicht es einem, durch selbstständige Schlussfolgerungen das Krimischema zu vervollständigen, sich z. B. vorzustellen, dass der Täter doch noch gefasst wird; oder dass ein Täter, der psychologisch ausgeleuchtet wurde, deshalb nicht als sozial akzeptabel oder gar als „cool“ und „attraktiv“ verstanden werden muss. Das kann allerdings auch danebengehen, wenn einzelne Rezipienten die fehlende Aufklärung durch rachegetriebenes Handeln gegen Verbrecher ersetzen wollen und dadurch die soziale Ordnung selbst torpedieren. Die Krimikompetenz hilft, zwischen einer sachgemäßen und sozialschädlichen Ergänzung der Dramaturgie-Lücken zu balancieren.

Wo sehen Sie Gefährdungspotenziale bei True-Crime-Formaten?

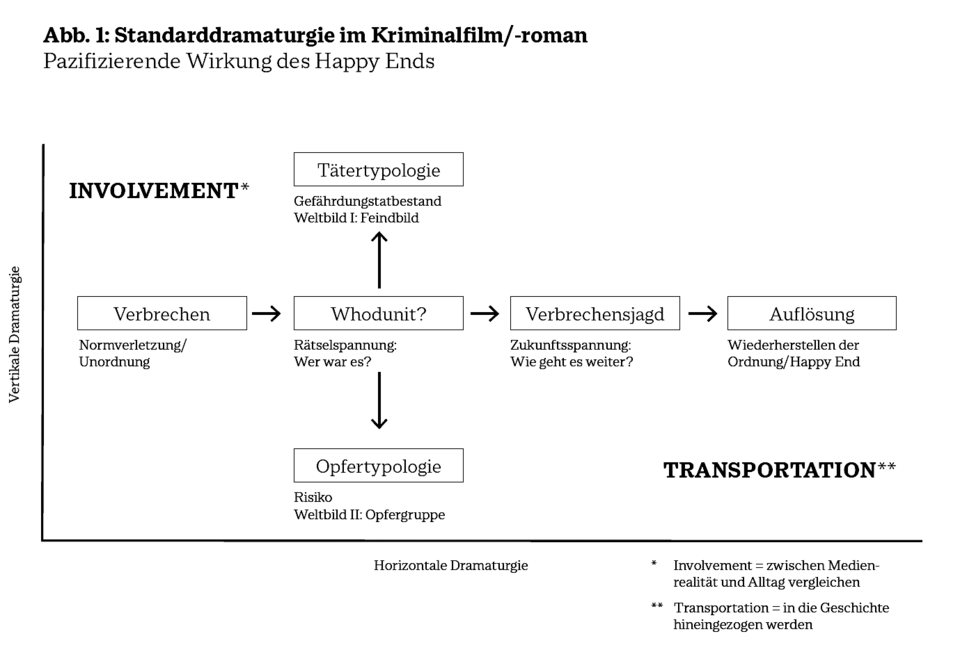

Die Standarddramaturgie hat eine horizontale Struktur, ein Ablaufschema. Das Verbrechen steht am Anfang und wirft die Frage auf: Wer ist der Täter? Dann kommt die Ermittlungsarbeit – und am Ende die Auflösung. Das ist ein universelles Skript, das, normativ gesehen, die Ordnung wiederherstellt und im Ergebnis das Publikum beruhigt: „Kriminelle Täter werden gefasst, wir können unserem Nachbarn vertrauen, dass er kein Verbrecher ist, für Recht und Ordnung sorgt die Polizei!“ Eigenes Handeln – z. B. Selbstjustiz – entfällt unter diesen Bedingungen. Werden in einer Kriminalstory wesentliche Elemente ausgelassen und fehlt etwa die Auflösung des Falles, ist diese Wirkung nicht gewährleistet, weil der Rezipient dazu neigt, die Lücke durch eigenes imaginiertes oder tatsächliches Handeln zu füllen. Daneben gibt es aber noch eine zweite dramaturgische Strukturierung, die für die Wirkung ebenso ausschlaggebend ist. Ich nenne sie die vertikale dramaturgische Struktur. Da geht es um die Frage: Wer wird als Opfer und eventuell auch als Vertreter einer Opfergruppe dargestellt? Wer als Täter, als Vertreter einer Tätergruppe? Diese Aspekte werden unter Umständen mehr oder weniger generalisiert in das eigene Weltbild übernommen. Daraus entstehen z. B. Scary-World-Effekte, wie sie George Gerbner schon in den 1970er-Jahren beschrieben hat. Von welchen Gruppen geht Gefahr aus? Wer muss als Tätergruppe stigmatisiert werden? Das beinhaltet ein erhebliches Diskriminierungspotenzial und eröffnet Wege der sozialethischen Desorientierung. Die Angst ist nicht nur als psychologisches individuelles Phänomen zu sehen, sondern sie tangiert die Beziehung zur sozialen Mitwelt und die Konstruktion von Weltbildern.

Gefährdungstatbestände resultieren also aus zwei Faktoren: aus einem defizitären standarddramaturgischen Konzept, wo bestimmte Teile fehlen oder übermäßig aufgebläht erscheinen. Und/Oder daraus, dass in der vertikalen Dramaturgie bestimmte Formen der Bedrohung ausgemalt werden, wodurch beim Zuschauer eine Bereitschaft entsteht, das in die eigene Lebenswelt zu übertragen.

Welche Rolle spielt der Realitätsgehalt von True Crime für die Verarbeitung?

Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Wir unterscheiden in der Rezeptionsforschung zwischen Immersion oder narrativem Eintauchen in die Geschichte und Involvement, was bedeutet, Bezüge zur eigenen Lebenswirklichkeit herzustellen. Involvement wird ganz wesentlich durch die vertikalen dramaturgischen Strukturen geprägt und beinhaltet – im Gegensatz zur Immersion – ein Heraustreten aus der Geschichte. Die Behauptung von Wahrhaftigkeit ist ein altes Stilmittel, um die Immersion zu verstärken, das wirkt natürlich auch bei True Crime. Es geht um ein „wahres Verbrechen“! Das ist spektakulär und weckt Neugier. Mit dem Involvement, d. h. mit dem Abgleich – stimmt das Szenario im Film oder stimmt es nicht, habe ich schon einmal Ähnliches erlebt oder auch nicht –, fängt aber die Verarbeitung erst richtig an. Das gilt für rein fiktionale Vorlagen genauso wie für True Crime. Auch bei der Rezeption von Fiktion trete ich in bestimmten Momenten heraus aus der Immersion, um das Gesehene mit meinen Alltagserfahrungen zu vergleichen. Die Verarbeitung hängt nicht so sehr von dem durch die Darstellungsästhetik suggerierten Realitätsgehalt ab, wie fälschlicherweise oft angenommen wird, sondern viel mehr von der Haltung und Kompetenz des Rezipienten, der seine Lebenswelt ins Spiel bringt. Und von den Themen der Gesamtnarration, die mehr oder weniger geeignete Anschlussstellen für lebensweltliche Vergleiche bereithalten, wenn z. B. Familienkonflikte auf jugendliche Seher treffen, die selbst unter solchen Konflikten leiden. Dieser Prozess des Alltagsvergleichs lässt sich nun durch bestimmte Gestaltungsmerkmale, die mit dem dokumentarischen Charakter spielen, gezielt beeinflussen.

Ich halte die Prognose, dass das, was als Realität verkauft wird, wirkungsmächtiger ist als Fiktion, für falsch.

Ich kann es so darstellen, dass die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen, indem ich etwa in das dokumentierte Geschehen bewusst Falschmeldungen einbaue oder etwas „Wahres“ durch Kommentare absichtsvoll fiktionalisiere. Das ist mit Sicherheit bei True Crime häufiger der Fall. Die Macher von True Crime begnügen sich allerdings nicht damit, zu sagen, dass es dieses erwähnte Restaurant wirklich in dieser Straße in New York gibt, so wie es seinerzeit im Klappentext von Jerry Cotton-Romanen behauptet wurde, um die immersive Spannung zu erhöhen. Vielmehr geht es um Beglaubigungsstrategien, welche die Wahrhaftigkeit der gesamten Story mit Interviews, Dokumentaraufnahmen, einem ganzen Arsenal von formalen Gestaltungsmitteln betonen. Dadurch wird eine involvierende Rezeptionshaltung gefördert, bei der ein Abgleich mit der Realität nahegelegt wird, sei es, dass man es mit eigenen Alltagserfahrungen oder anderen True-Crime-Geschichten in Verbindung bringt, sei es, dass der Realitätsabgleich zu einer kritischen Distanzierung führt. Dabei kann es natürlich auch zu Übertragungsfehlern kommen, wenn man einzelne „Fiction“-Elemente mit „Faction“-Elementen verwechselt und umgekehrt.

Wird nicht durch entsprechende Beglaubigungsstrategien auch die Immersion gefördert?

Zunächst einmal ja. Aber durch die exzessive Anwendung von dokumentarischen und realitätsbezogenen Gestaltungsmitteln wird auch das Involvement angeregt, weil ich ja geneigt bin, die Realität, wenn mir schon mit Nachdruck versichert wird, es ist die Realität, mit meiner eigenen Realität zu vergleichen. Es wird beides gefördert, das Eintauchen in und das Heraustreten aus der Geschichte. Ich halte daher die Prognose, dass das, was als Realität verkauft wird, wirkungsmächtiger ist als Fiktion, für falsch. Diese Annahme ist durch Studien widerlegt worden. Im Einzelfall kann die Fiktion durchaus wirkungsmächtiger sein, weil wir uns in der Fiktion vielleicht gefühlsmäßig besser fallen lassen können oder weil kleinteilige Realitätsüberprüfungen entfallen und durch die „Essenz der Story“ ersetzt werden. Im Übrigen muss man bei Realitätsübertragungen von True Crime beachten, dass auch in der außermedialen Alltagswirklichkeit deine Realität nicht meine Realität ist. Die Realität von gestern ist nicht die von morgen. Es findet daher immer ein kritischer Abgleich mit eigenen Erfahrungen statt, der den unkritischen Realitätstransfer bremst. Wir würden sonst zu psychotischen Zombies werden, bei denen in der Tat Realität und Wahn zusammenfließen.

In den Ausschüssen der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) wird im Hinblick auf True-Crime-Formate häufig die Wirkungsvermutung geäußert, je realitätsnäher, umso wirkmächtiger. Andererseits haben wir als Gegenargument immer die Lebensweltferne, durch US-amerikanische Settings z. B. Wie schätzen Sie diese Argumentation ein?

Ich glaube, sie ist falsch. Wir haben schon in den 1990er-Jahren Rezeptionsstudien gemacht mit wirklich martialischen Reality-TV-Szenen.1 Damals ging es in einem brasilianischen Format um die reale Lynchjustiz an einem Vergewaltiger, der von Dorfbewohnern mit Benzin übergossen und bei lebendigem Leib verbrannt wurde, man hat das wirklich gesehen. Das haben wir Probanden vorgeführt und einmal im Vorfeld als real und somit dokumentarisch deklariert, einmal fälschlich als fiktional. Heute würde ich das aus ethischen Gründen nicht mehr machen, die Bilder waren einfach zu belastend. Das gemessene Stresserleben der Probanden (Hautleitfähigkeit, Herzfrequenz) war bei der Etikettierung als vermeintliche Fiktion größer als bei der Ankündigung, dass es eine Dokumentation ist. Die Erklärung ist, dass die Probanden sich stärker darauf einließen, sich ihren Emotionen eher hingaben und entsprechend dann auch körperlich reagieren konnten, wenn es als Fiktion deklariert war. Die „Verharmlosung“ als „nicht wahr“ hat dazu geführt, dass man sich emotional stärker engagiert hat. Unsere gesamte Kultur – Literatur, Kino, Theater etc. – zeugt davon, dass wir emotional ansprechbar sind auf bestimmte Themen, ganz unabhängig davon, ob die jeweilige Geschichte „wahr“ ist, ob sie tatsächlich einer realen Gegebenheit entspricht oder nicht. Wir lernen über das Fiktionale ebenso wie über das Dokumentarische, da ist kein prinzipieller Unterschied.

Wir lernen über das Fiktionale ebenso wie über das Dokumentarische.

Wir hatten eine ähnliche Diskussion bei Scripted Reality. Das Ergebnis war: Es ist im Hinblick darauf, ob die Inszenierung ängstigend ist oder Inhalte sozialethisch desorientierend sind, nicht relevant, ob „scripted“ oder „fiktional“. Sehen Sie das für True Crime auch so?

Entscheidend ist die dramaturgische Struktur, im horizontalen wie im vertikalen Bereich. Die formale Etikettierung als wahrhaftig oder nicht spielt eine untergeordnete Rolle. Sie ist aber auch nicht vollständig irrelevant. Wenn ich an bestimmten Stellen sage: Das ist wahr, und wenn zugleich der neuralgische Punkt der Erzählung berührt wird, dann hat das schon eine verstärkende Wirkung. Aber nicht als generalisierte Aussage. Eine Gefahr sehe ich bei True Crime eher in der Dekontextualisierung des Krimischemas, darin, dass man einzelne Teile aufbauscht. Beispielsweise die Täterpsychologie – mit dem Risiko, dass die vertikale Verarbeitung dann in Richtung von ganz bestimmten Feindgruppen läuft, die man für besonders gefährlich hält.

Wie können wir in der Prüfpraxis damit umgehen, dass sich bestimmte verzerrende Darstellungen sozialer Verhältnisse quer durch viele Formate ziehen? – So werden beispielsweise Trennungstötungen von Frauen durch ihren eifersüchtigen Partner oder Ex-Partner immer wieder aufs Neue als tragische Einzelfälle und „Beziehungstaten“ dargestellt, obwohl wir doch wissen und in der Fülle der Formate auch beobachten können, dass diese geschlechtsspezifische Gewalt eine strukturelle Dimension hat, die aber so gut wie nie als solche thematisiert wird.

Damit muss man sehr vorsichtig umgehen, die Prüfung des Einzelfalles ist ein fundamentaler Grundsatz und auch ganz wesentlich für die Einhaltung des Beurteilungsspielraumes. Wenn allerdings schon im Titel einer Reihe eine verzerrende Generalisierung anklingt – wie z. B. im Format Evil Twins, wo es um böse Zwillingspaare geht, die Folge für Folge zu Mördern werden –, dann kann und sollte man das schon zum Thema machen und fragen, ob hier ein generalisiertes Feindbild entworfen wird bzw. ein Bild von Gruppen, die „kriminogen“ sind. Ebenso problematisch wäre es, wenn aus immer wiederholten Femiziden „Opferrollen“ entstehen mit weitreichenden Konsequenzen für die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Emanzipierte Frauen sind eben mehr als „Opfer“. Zumindest in dieser Hinsicht kann man Evil Twins keinen Vorwurf machen. Gleichzeitig darf man aber auch nicht aus dem Blick verlieren, dass diese Formate ausschnitthaft sind, bewusst einen ganz speziellen Blickwinkel einnehmen und den Alltag im Ausnahmezustand zeigen. Das weiß auch der Zuschauer: Nicht alle Zwillinge sind Mörder! Bezogen auf die geschlechtsspezifische Gewalt ist es besonders kompliziert. Wenn wir da Kontexte außerhalb des Kommunikats berücksichtigten, würden wir ein ganzes Spektrum von Interpretationsmöglichkeiten eröffnen. Wir werden uns nie einigen über das, was die Gesellschaft insgesamt auszeichnet. Selbst wenn ein Prüfausschuss es könnte, wäre es schwer nach außen kommunizierbar. Was nicht heißen soll, dass es da keine sozialethisch desorientierende Dimension gibt und dass gerade dieses Wirkungsrisiko auch sich wandelnde gesellschaftliche Sensibilitäten bis zu einem gewissen Grad abbilden kann, aber man macht sich angreifbar.

Die Unsicherheit wird nicht erst durch True Crime in die Köpfe getragen.

Wie ordnen Sie das True-Crime-Projekt vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen ein – im Jugendmedienschutz und auch allgemein?

Das Projekt stellt einen Beitrag zur kontextbezogenen Prüfpraxis dar. Aus den dramaturgischen Kontexten leiten sich die Gefährdungspotenziale ab. Insofern stellt es einen Kontrapunkt zu aktuellen Tendenzen dar, im Jugendmedienschutz auf maschinelle Unterstützung zu setzen. Ganz ohne diese Unterstützung werden wir in Zukunft nicht auskommen. Aber man sollte auf jeden Fall die kontextbezogene Beurteilungspraxis am Leben erhalten. Und sei es auch nur, um Menschen schulen zu können, die dann eventuell dezentral in den Sendeanstalten mit Unterstützung von KI oder ohne KI Bewertungen vornehmen. Die Glaubwürdigkeit des deutschen Jugendmedienschutzes liegt in dieser kontextbezogenen Beurteilungspraxis begründet. Entsprechende Wissensbestände dürfen nicht verloren gehen.

True Crime spielt aktuell eine große Rolle in der Medienrealität, es ist ein richtiger Boom. Krimis haben immer eine hohe Konjunktur gehabt. Das ist jetzt noch einmal gesteigert worden. Ich sehe darin einen Reflex auf eine Zeit, die von multiplen Krisen gekennzeichnet ist, in der wir permanent diese prekären Erlebnisse einer infrage gestellten Ordnung haben. Und zwar nicht nur von irgendwelchen kriminellen Einzeltätern, sondern viel fundamentaler. Man denke an den Krieg Russlands gegen die Ukraine oder an die Klimakatastrophe. Damit müssen wir zurechtkommen. Ich hoffe, dass das Projekt dazu einen Beitrag leisten kann. Die Sehnsucht nach der Wiederherstellung von Ordnung wird wahrscheinlich noch größer werden. Weil wir mehr Krisen erleben und uns insgesamt weniger sicher fühlen. Die Unsicherheit wird nicht erst durch True Crime in die Köpfe getragen. Sie ist dort schon vorhanden. Der Krieg ist im Grunde eine Verallgemeinerung dieser außer Rand und Band geratenen Ordnung. Die Frage ist: Wie kommen wir da wieder raus? Medien können hier einen positiven Beitrag leisten im Sinne einer Dramaturgie der wiederhergestellten Ordnung, die uns zumindest als Hoffnung nicht ganz abhandenkommen sollte.

Anmerkung:

1 Grimm, J.: Vom wahren Schrecken. Schockerlebnisse in der Mediengesellschaft. In: Medien praktisch, Ausgabe 65, 1/1993/17, S. 22–27

Jürgen Grimm (Foto: Manfred Bobrowski)

Dr. Jürgen Grimm ist Professor i. R. am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien sowie Mitglied des Kuratoriums der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF). Er forscht seit 30 Jahren zu Fernsehgewalt.

Christina Heinen (Foto: Sandra Hermannsen)

Christina Heinen ist Hauptamtliche Prüferin in den Prüfausschüssen der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF).