Berlinale 2020

Hochwertiges Filmprogramm ohne Starkult

Der Berlinale-Gewinner: Es gibt kein Böses

Freitag, 28. Februar 2020, Berlinale-Palast, abends: Der rote Vorhang senkt sich über den iranischen Film Es gibt kein Böses (Sheytan vojud nadarad/There Is No Evil). Schon seit der Abspann läuft, applaudiert und jubelt das Publikum. Auch jetzt, als das Licht im Saal angeht, bricht der Beifall nicht ab. Das Publikum ist begeistert, so begeistert wie noch bei keinem Film im diesjährigen Wettbewerb. Die Menschen geben Standing Ovations. Noch minutenlang applaudieren sie dem Team des beeindruckenden Films, der in vier Episoden von Menschen erzählt, die direkt oder indirekt in das Hinrichtungssystem der Islamischen Republik Iran involviert sind. Leise und intensiv erzählt der Film. Laut und aufbrausend ist die Reaktion der Zuschauer. Das Filmteam steht – eine Neuerung im Festival – nicht auf der Bühne, sondern neben ihren Plätzen inmitten des Publikums im Parkett. Der euphorische Applaus ist Ermunterung für ihren Mut, den Mut der Filmemacher, gegen die iranischen Machthaber unabhängiges und gesellschaftskritisches Kino durchzusetzen, während die Revolutionswächter von einem islamischen Propagandakino träumen (Peitz 2020).

Für den Kampf um freie Meinungsäußerung im Iran stehen Regisseure wie Jafar Panahi, dessen Filme auch schon auf der Berlinale liefen und ausgezeichnet wurden, und eben Mohammad Rasoulof, der Es gibt kein Böses geschrieben und inszeniert hat. Sein Sitzplatz im Berlinale-Palast ist leer. Das Regime hat ihm schon 2017 den Pass abgenommen. Er darf das Land nicht verlassen und kann nicht zur Vorführung seines Films in Berlin sein. Wie Panahi ist auch Rasoulof im Iran für seine Filmkunst mit Gefängnishaft bedroht. So ist der Applaus des Publikums auch ein politischer Appell an das iranische Regime, die Freiheit der Kunst, des Films und ihrer Macher zu achten.

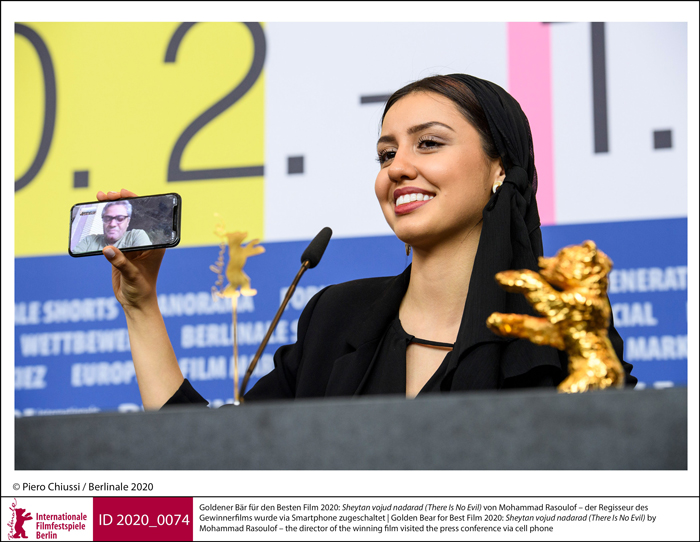

Nicht wenige im Berlinale-Palast hofften, den zukünftigen Preisträgerfilm gesehen zu haben. Und so kam es dann auch: Am Samstagabend, einen Tag später, erklärte die Jury tatsächlich Es gibt kein Böses zum Besten Film des Festivals. Im Rahmen der festlichen Preisverleihung nahm Baran Rasoulof, die Tochter des Regisseurs, im Namen ihres Vaters den Goldenen Bären aus den Händen des Jurypräsidenten Jeremy Irons entgegen. Baran Rasoulof lebt mit ihrer Mutter seit einigen Jahren in Hamburg. Mohammad Rasoulof hat seine Familie nach Deutschland in Sicherheit gebracht, ist nun aber seit 2017 von ihr getrennt.

In seinem Film, der zudem den Preis der Ökumenischen Jury und den „Gilde Filmpreis“ gewonnen hat, thematisiert der Regisseur auch diese komplizierte Familiensituation. In der vierten Episode spielt seine Tochter Baran eine junge Iranerin, die in Deutschland lebt und bei einem Besuch im Iran einen starken Konflikt wegen des Vaters durchleben muss.

Farzad Pak und Kaveh Farnam, die Produzenten des Films, betonten in ihren bewegenden Dankesreden die hohe symbolische Bedeutung der Bärenauszeichnung für den Kampf gegen die Zensur und um die Menschenrechte in ihrem Land.

Doch es ist keineswegs nur die klare, authentisch vorgetragene politische Botschaft, die Rasoulofs Film auszeichnet, es ist auch die sehr gelungene dramaturgische und ästhetische Gestaltung, mit der der Regisseur das Thema Todesstrafe in den Geschichten seiner vier Zentralfiguren umkreist und hierbei immer neue, sehr persönliche Perspektiven gewinnt. Sie verdichten sich in seinem Film zu einem klaren Plädoyer gegen jede staatliche Tötungsmaschinerie, nicht nur im Iran. Ein stilles Meisterwerk, das die Jury zu Recht ausgezeichnet hat und hoffentlich bald im Kino zu sehen sein wird.

Deutliche filmische Botschaften waren rar

Neben Es gibt kein Böses waren nur wenige Filme mit klaren Botschaften im Festivalprogramm zu sehen. Andrew Levitas’ spannend und sensibel inszenierter Film Minamata, der in der Sektion „Berlinale Gala“ präsentiert wurde, ist ein klarer Appell gegen Umweltsünden großer Konzerne und für den mutigen Kampf um angemessene Opferentschädigung.

Der Fotograf W. Eugene Smith (Johnny Depp), der mit seinen Fotos für das „Life“-Magazin und die Fotoagentur „Magnum“ berühmt geworden ist, wird 1971 von der jungen japanischen Umweltaktivistin Aileen (Minami) überredet, die furchtbaren Folgen von Quecksilbervergiftungen zu fotografieren, die ein Chemiekonzern in der Region Minamata verursacht. Die Fotos des berühmten Kriegsfotografen sollen die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf Minamata lenken und damit den Konzern zum Umdenken bewegen.

Levitas inszeniert die wahre Geschichte als spannenden Politthriller mit leisem Humor und psychologisch interessanten Figuren. Johnny Depp spielt den in sich zerrissenen Fotografen Smith ebenso intensiv wie nuanciert. In der Pressekonferenz appellierte Depp an die Verantwortung eines jeden Einzelnen. Anhand des Bildes „Die Macht des Kleinen“ aus dem I Ging (Buch der Wandlungen) erläuterte er, dass jeder ein wenig dafür sorgen könne, die Welt zu einem umweltfreundlicheren Ort zu machen.

Demgegenüber ließ der französisch-kambodschanische Wettbewerbsbeitrag Irradiés (Irradiated), der den Silbernen Bären als Bester Dokumentarfilm gewann, das Publikum mit einem zwiespältigen Gefühl zurück. Überwiegend im Split-Screen-Verfahren durch eine Teilung der Leinwand in drei Bilder, die oft parallel, manchmal auch kontrastierend eingesetzt werden, zeigt der Film in dokumentarischen Archivaufnahmen die Gräueltaten, die Menschen anderen Menschen in den Kriegen des 20. Jahrhunderts antaten. Regisseur Rithy Panh subsumiert die Grausamkeiten vom Holocaust bis zu den US-Napalm-Angriffen in Vietnam allesamt unter „das Böse“, dem er im verbalen Schlusskommentar des Films, gesprochen von André Wilms und Rebecca Marder, sowie durch vereinzelnd eingeschnittene szenische Darstellungen des Butoh-Künstlers Bion eine menschliche „Unschuld“ entgegensetzt, die durch das „Böse“ nicht antastbar sei. Dieser rein phänomenologische Blick auf die menschliche Bestialität in der jüngeren Historie relativiert Geschichte und grenzt – trotz der ohne Zweifel gut gemeinten Absichten – die politischen und sozialen Kontexte der Kriege des vergangenen Jahrhunderts aus. Trotz klarer moralischer Botschaft fehlt Irradiés die analytische Schärfe.

Gelungen ist dagegen Bettina Böhlers Dokumentarfilm Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien. Der Film, der in der Reihe „Panorama Dokumente“ zu sehen war, geht dem Werk des 2010 verstorbenen Film- und Theaterregisseurs nach, der zuletzt als politischer Aktionskünstler durch seine provokanten Kampagnen auf zunehmende rechtsradikale Tendenzen in der deutschen und österreichischen Gesellschaft aufmerksam machen wollte. Ganz dem Leitsatz seines Vaters, eines Apothekers, folgend, Krankheiten auch mit kleinen Dosen von Gift bekämpfen und heilen zu können, nutzte Schlingensief bei seinen Aktionen den provokanten Einsatz von Parolen und Symbolen der sich formierenden Neuen Rechten, um die sich ausbreitende Hass-Krankheit in der Gesellschaft zu bekämpfen. Böhlers Film macht deutlich, wie sehr der Apothekersohn heute fehlt. Mittlerweile hat das Gift von Hass und Rassismus sich tatsächlich immer tiefer in unsere Gesellschaft eingefressen.

Wie schwer es ist, dem gesellschaftlichen Mechanismen der strukturellen Gewalt heutzutage eine humane Haltung entgegenzusetzen, zeigte der französische Beitrag Police (Night Shift/Bis an die Grenze), der als „Berlinale Gala“ präsentiert wurde. Der Film von Anne Fontaine mit Virginie Efira, Omar Sy und Grégory Gadebois in den Hauptrollen erzählt von dem Versuch dreier Polizisten, die Abschiebung eines politisch Verfolgten zu vereiteln.

Mehr Fragen als Antworten

Viele Festivalbeiträge lieferten eindringliche Beschreibungen und Studien zur Lage menschlicher Gesellschaften rund um den Erdball. Die Mehrzahl der Filme stellten allerdings mehr Fragen an heutige Lebenssituationen, als dass sie Antworten geben konnten oder wollten. Die Ratlosigkeit, die manche Filmemacher angesichts komplexer gesellschaftlicher Zeitläufte umfängt, teilen sie über ihre Filme mit dem Publikum.

Im südkoreanischen Wettbewerbsbeitrag The Woman Who Ran (Domangchin yeoja/Die Frau, die rannte) verbergen sich hinter dem Wortschwall der jungen Gamhee (Kim Minhee), die während einer Geschäftsreise ihres Mannes drei frühere Freundinnen besucht, persönliche Entfremdung, seelische Abgründe und Frustrationen, die auf die Situation von Frauen in asiatischen Gesellschaften verweisen. Regisseur Hong Sangsoo erhielt für seine sensible Inszenierung seiner Frauenfiguren den Silbernen Bären für die Beste Regie.

Favolacce (Bad Tales), was so viel heißt wie „schlechte Geschichten“, erzählt am Beispiel zweier Mittelschichtsfamilien, die am Rande Roms in einer anonymen Vorortsiedlung wohnen, von der zunehmenden Frustration und Gewaltbereitschaft in der Mitte der Gesellschaft. Die Regisseure, die Brüder Damiano und Fabio D’Innocenzo, wurden mit dem Silbernen Bären für das Beste Drehbuch ausgezeichnet.

Alte Mythen neu erzählt

Ein weiterer Trend, den das Berlinale-Programm für das Kino 2020 zeigte, ist die Rückbesinnung auf überlieferte Erzähltraditionen, auf Mythen, Märchen und andere erfolgreiche Erzählmuster in Literatur und Film.

Der US-Wettbewerbsbeitrag First Cow von Kelly Reichardt dekonstruiert den Mythos vom „Wilden Westen“ und erzählt von einem wortkargen Koch und dessen Freundschaft zu einem chinesischen Emigranten. Gemeinsam entwickeln sie die Idee, Milchbrötchen zu backen und auf dem Markt einer nahegelegenen Siedlung im Oregon des frühen 19. Jahrhunderts zu verkaufen. Die Donuts kommen gut an. Das Geschäft floriert. Der Haken: Die Milch klauen die beiden bei der einzigen Kuh im Dorf, die dem Bürgermeister gehört. Als er ihnen draufkommt, wird der Westen doch noch wild.

Ohne einen Mord geht es auch in Christian Petzolds Undine nicht ab. So wie Petzold schon in Transit, seiner Verfilmung des gleichnamigen Exilromans von Anna Seghers, die vor zwei Jahren auf der Berlinale lief, den Erzählstoff aus der Vergangenheit in die Gegenwart verlagerte, so aktualisiert er nun in Undine die uralte Sage um die jungfräuliche Nixe, die erst Mensch sein darf, wenn sie sich vermählt, und die allen Männern den Tod bringt, die ihr untreu werden. Wie schon in Transit spielt Paula Beer auch im neuen Petzold-Film an der Seite von Franz Rogowski die Hauptrolle. Als Wassergeist Undine erklärt sie in Gestalt einer promovierten Historikerin ausländischen Delegationen die Stadtentwicklung Berlins, dem Ort am Sumpf. Sie ertränkt einen Mann, der sie verlässt, und muss einen anderen, den sie unsterblich liebt, gehen lassen. Für ihre schauspielerische Leistung wurde Paula Beer mit dem Silbernen Bären als Beste Darstellerin ausgezeichnet.

Bei der Jagd um die begehrten Berlinale-Bären ging Burhan Qurbanis Neuverfilmung des Alfred-Döblin-Romanklassikers Berlin Alexanderplatz dagegen leer aus, obwohl er – ebenso wie First Cow – als Bären-Favorit gehandelt wurde. Qurbani und sein Mitautor Martin Behnke verlegen Döblins Geschichte des Franz Biberkopf, der in einer Welt voller Gemeinheiten gut sein will, aus den turbulenten Zeiten im Berlin der späten 1920er-Jahre in die Berliner Halbwelt von heute. Sie ist aber – zumindest in ihrem Film – noch immer wie zu Döblins Zeiten die „Hure Babylon“ geblieben, eine Welt voller Brutalität und ohne Mitleid, bevölkert von larmoyanten Drogendealern und drogensüchtigen Prostituierten, eloquenten Queer-Lebedamen, kleinen Ganoven und großen Gangstern. Hier sucht der afrikanische Emigrant Francis (Welket Bungué) einen Platz, in dem er seine persönliche Integrität bewahren kann, nachdem er der Hölle der Flucht und dem Stillstand im Flüchtlingsheim entkommen ist. Qurbanis Film greift die Mythologie des Romans anders auf, als dies Rainer Werner Fassbinder in seiner legendären Fernsehserie vor mehr als 25 Jahren tat, und entfaltet damit einen Sog des Erzählens, der in dieser Dynamik nur in wenigen Filmen der Berlinale zu sehen war.

Beziehungsfilme im Fokus

Schließlich machte Berlin Alexanderplatz noch eine weitere Tendenz der diesjährigen Berlinale-Filme ganz offenbar: Stärker als im Roman rücken Drehbuch und Regie der Neuverfilmung die Beziehung zwischen Francis, der sehr bald Franz genannt wird, und dem psychopathischen Kriminellen Reinhold (Albrecht Schuch) als eine merkwürdig unentschiedene, homoerotisch angehauchte Männerfreundschaft in den Fokus.

Auch in First Cow bildet eine Männerfreundschaft das emotionale Kraftzentrum des Filmdramas, und in Persian Lessons von Vadim Perelman nach der Geschichte „Erfindung einer Sprache“ von Wolfgang Kohlhaase wird eine unter dem Zwang der KZ-Bedingungen hergestellte Verbindung zwischen dem jüdischen Häftling Gilles (Nahuel Pérez Biscayart) und dem SS-Offizier Koch dargestellt.

Koch, Chef der Lagerküche, möchte nach dem Krieg in Teheran ein Restaurant eröffnen. Deshalb lässt er unter den Häftlingen nach Menschen fahnden, die persisch sprechen. Um sein Leben zu retten, gibt sich Gilles als Iraner aus, der fortan dem SS-Mann Persisch beibringt und sich hierbei einiges einfallen lassen muss, um eine Sprache zu erfinden, die er gar nicht kennt.

Sehr differenziert arbeitet Regisseur Perelman die hierarchischen Befehlsketten im Lager heraus. Er zeigt die Wachmänner und ‑frauen als fanatische Rassisten, die Gilles für einen Betrüger halten und ihn am liebsten sofort zu Tode quälen würden, aber auch als verzweifelte und frustrierte Liebende, die von den SS-Offizieren als Spielbälle sadistischer Machtspielchen benutzt werden, während sie selbst als zynisch-brutale Karrieristen immer schon an ihr Fortkommen nach dem „Endsieg“ denken. Alexander Beyer als SS-Lagerkommandant und Lars Eidinger als SS-Mann Koch spielen diese Typen erschütternd glaubwürdig.

Sowohl im Schweizer Wettbewerbsbeitrag Schwesterlein (My Little Sister), wiederum mit Lars Eidinger und zudem Nina Hoss in den Hauptrollen, als auch in Sally Potters Wettbewerbsbeitrag The Roads Not Taken stehen Familienbeziehungen vor dem Hintergrund einer schweren Krankheit im Mittelpunkt der Handlung. In Potters Film kämpft Tochter Molly (Elle Fanning) an einem Tag in New York um die Verbesserung der seelischen Gesundheit ihres Vaters Leo (Javier Bardem). Doch der demenzkranke Schriftsteller ist mehr und mehr in seine eigene Welt aus Phantasie und Erinnerung abgedriftet. Dort durchdenkt er verschiedene Versionen davon, wie sein Leben verlaufen ist oder hätte verlaufen können. Javier Bardems grandioses Spiel ist der emotionale Anker in Sally Potters melodramatischem Filmrätsel, in dem Leos Gedanken in verschiedenen Handlungssträngen labyrinthisch miteinander verwoben sind.

Schließlich standen in vielen Festivalbeiträgen auch Frauenbeziehungen im Zentrum. Eliza Hittmans Coming-of-Age-Film Never Rarely Sometimes Always, der schon beim Sundance Filmfestival gefeiert wurde und nun – gleichfalls ein Novum – dennoch im Berlinale-Wettbewerb laufen durfte, erzählt davon, wie schwer es jungen Frauen in ländlichen Regionen der USA gemacht wird, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Gleichzeitig spiegelt er beiläufig die kleinen und großen alltäglichen sexuellen Übergriffe an Frauen und ist als Roadmovie inszeniert, dessen junge Protagonistinnen (Sidney Flanigan und Talia Ryder) neben ihrem verwandtschaftlichen Verhältnis eine tiefe, loyale und unterstützende Freundschaft verbindet. Die ruhig und feinsinnig in Szene gesetzte Geschichte wurde mit dem „Silbernen Bären – Großer Preis der Jury“ ausgezeichnet.

Sperrige Charaktere

Carlo Chatrian, der neue künstlerische Leiter der Berlinale, fasst die Ausrichtung vieler Berlinale-Filme folgendermaßen zusammen:

Filme sind eine Aufforderung an die Zuschauer*innen, sich von Gewissheiten zu lösen und jemand anderes zu werden, auch wenn dieser Jemand uns befremdet, kein Superheld ist oder uns gegen den Strich geht“ (Chatrian 2020, S. 4).

So werden die Zuschauer in Giorgio Dirittis Hidden Away (Volevo nascondermi) eingeladen, sich mit einer außergewöhnlichen Künstlerfigur auseinanderzusetzen.Der biografische Film zeichnet das Leben des Ausnahmekünstlers Antonio Ligabue nach, dessen körperlichen und geistigen Leiden ihn zeitweilig so weit an den Rand der Gesellschaft drängen, dass er unter primitivsten Umständen im Wald leben muss. Nur durch die Hilfe anderer Künstler wie dem Bildhauer Renato Marino Mazzacurati (Pietro Traldi) findet Ligabue zurück ins Leben. Elio Germano hat dem sperrigen Charakter zwischen Genie und Wahnsinn, Absturz und Anerkennung eine mehr als intensive und überzeugende Körperlichkeit gegeben. Für seine herausragende Leistung wurde Germano mit dem „Silbernen Bären“ als Bester Darsteller ausgezeichnet.

Fazit: Die Berlinale ist politisch geblieben, aber prosaischer geworden

Mit den Bären-Entscheidungen wie mit dem Programm der diesjährigen Berlinale insgesamt hat sich die Berlinale erneut als Filmfestival mit einem stark politischen und gesellschaftskritischen Anspruch profiliert. Es ist der neuen Festivalleitung zu verdanken, dass die internationale Vielfalt der Filme bei gleichzeitig hoher Qualität der Produktionen größer geworden ist.

Das Festivalpublikum konnte in diesem Jahr einen hervorragenden Überblick über das filmkünstlerische Schaffen im Weltkino gewinnen. Zum Weltkino gehört allerdings auch der Hollywoodfilm, der in diesem Jahr – außer in der Retrospektive mit den Klassikern von King Vidor – kaum vertreten war.

Der kanadische Berlinale-Eröffnungsfilm My Salinger Year brachte Hollywood-Altstar Sigourney Weaver nach Berlin, und am Tag danach präsentierte US-Star Johnny Depp den Film Minamata. Ihnen folgten im Laufe der zehn Festivaltage viele prominente internationale Größen des Filmgeschäfts: Willem Dafoe, Javier Bardem, Salma Hayek, Elle Fanning, Stellan Skarsgård, Roberto Benigni, Omar Sy oder die britische Schauspielerin Helen Mirren, die für ihr Lebenswerk mit einem „Ehrenbären“ ausgezeichnet wurde. Auch Politgrößen wie Hillary Clinton, die den Dokumentarfilm Hillary von Nanette Burstein präsentierte, sowie viele prominente deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler gaben sich die Ehre auf den Roten Teppichen der diesjährigen Festivalkinos.

Dennoch wollte so recht keine Star-Atmosphäre, kein Star-Appeal aufkommen. Der vormalige Festivaldirektor Dieter Kosslick hatte im dunklen Livree mit rotem Schal die Stars auf dem Roten Teppich dirigiert, hatte sie, Männer wie Frauen, als stets charmanter Gastgeber zu ihren Sitzplätzen geführt und sich im Berlinale-Palast als witziger und gewitzter Zeremonienmeister präsentiert. Das mag heute manchen als „Old School“ erscheinen, aber Kosslick hatte mit seiner Eleganz den Auftritt der Stars noch betont.

Die neue Festivalleitung hielt sich dagegen bei ihrer ersten Berlinale eher dezent im Hintergrund, vermied jeden Rummel, mochte den Kult um die Auftritte der Stars nicht vergrößern. So wurde etwa Dame Helen Mirren, später als „Queen of Cinema“ geehrt, zu Beginn der Ehrenbärenverleihung kein „großer Auftritt“ in den Berlinale-Palast gewährt. Ohne jede Ankündigung stand sie plötzlich etwas verloren im Aufgang zum Parkett und wurde dann – nachdem das Publikum den Star entdeckt hatte – mit einer großen Woge der Sympathie und viel Jubel zu ihrem Platz geleitet. Die anschließende Verleihung war sehr respektvoll und dank des britischen Humors der Preisträgerin auch sehr amüsant.

Zu einiger Irritation unter langjährigen Festivalbesuchern führte die Entscheidung, Cast und Crew der Wettbewerbsfilme nach der Premierenvorführung nicht mehr auf die Bühne vor die Leinwand zu holen, wie es bei jeder Filmpremiere üblich ist. Vielmehr blieben alle am Film Beteiligten auf ihren Plätzen im Parkett und nahmen von dort aus die Ovationen des Publikums entgegen. Damit auch die Zuschauer in den Rängen das Geschehen im Parkett sehen konnten, wurde eine Übertragung auf die Leinwand eingerichtet. Die Möglichkeit für die Filmemacher, von der Bühne aus ein paar Worte ans Publikum zu richten, wurde abgeschafft.

Vielleicht lag es an diesem neuen, etwas distanzierten Umgang mit den anwesenden Filmgrößen, vielleicht an der weitgehenden Abwesenheit Hollywoods oder auch an den unglücklichen Rahmenbedingungen des diesjährigen Festivals: Die Berlinale ist prosaischer und nüchterner geworden.

Im Vorfeld musste die neue Festivalleitung auf die Enthüllungen zur NS-Vergangenheit des früheren Festivaldirektors Alfred Bauer reagieren, der Festivalauftakt wurde durch das Massaker eines Rechtsradikalen in Hanau überschattet, und während des Festivals sorgte die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland für Unruhe und ließ die Zuschauerreihen zumindest im Berlinale-Palast zum Ende des Festivals lichter werden.

Schließlich waren auch die baulichen Umstände am zentralen Festivalort, dem Potsdamer Platz, alles andere als erbaulich. Das einst wichtige Festivalkino CineStar im Sony-Center ist geschlossen, die Shoppingmall in den Potsdamer-Platz-Arkaden wird demnächst umgebaut und bot mit den leeren und verriegelten Ladengeschäften einen Anblick wie aus einer düsteren Film-Dystopie. Schließlich war auch noch die U-Bahn-Verbindung zum Potsdamer Platz halbseitig gelähmt. Die Bahnen hielten nur aus einer Richtung an der Station „Potsdamer Platz“.

Doch trotz all dieser Widrigkeiten darf abschließend festgestellt werden, dass der neuen Festivalleitung Rissenbeek & Chatrian und ihren Teams ein sehr erfolgreicher Auftakt ihrer Tätigkeit gelungen ist: Ihre Jubiläumsberlinale bewahrte die Tradition eines weltoffenen, kritischen Festivals und setzte mit einem hochwertigen Filmprogramm zugleich neue Akzente.

Literatur

Chatrian, Carlo: Vertrauen Sie Ihren Fragen. In: Berlinale (Hrsg.): Wettbewerb. Katalog. Berlin 2020, S. 4–5

Peitz, Dirk: „Die Revolutionswächter wollen ein islamisches Hollywood“. Interview mit Mohammad Rasoulof. In: Zeit Online, 28.7.2019. Abrufbar unter https://www.zeit.de (letzter Zugriff: 03.03.2020)

Lisa Heike Adler (Foto: Janine Guldener)

Lisa Heike Adler ist freiberufliche Schauspielerin, Schauspiel-Coach, Autorin und Regisseurin.

Werner C. Barg (Foto: MDR)

Dr. Werner C. Barg ist Autor, Produzent und Dramaturg. An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) vertritt er die Professur „Audiovisuelle Medien“.